El compás invisible

Descubre la importancia del silencio previo al primer compás: el compás invisible, y la sincronía emocional entre músicos, la preparación mental del director y el poder de la atención compartida en la música en grupo.

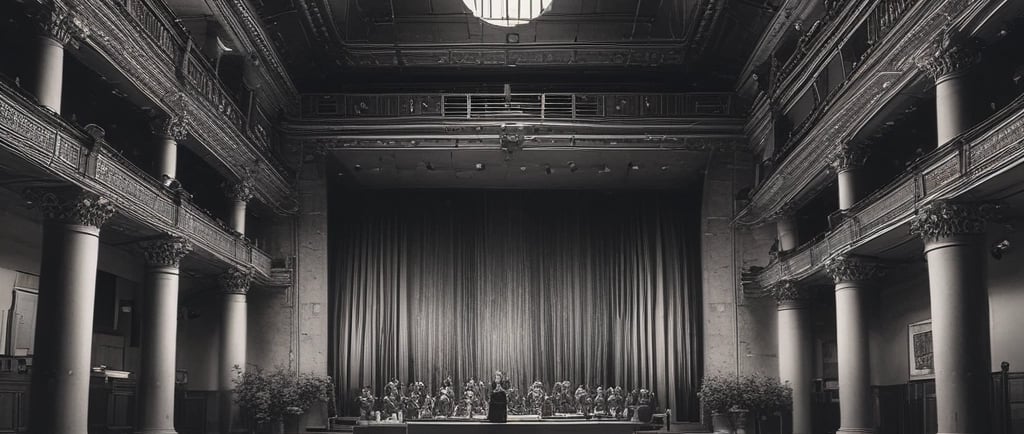

Hay un instante, imperceptible pero cargado de energía, que ocurre antes de que empiece cualquier obra. Ese momento en el que el público ha dejado de murmurar, el director levanta la batuta, los músicos contienen la respiración y el aire parece más denso. Aún no hay sonido, pero ya hay música. Ese espacio suspendido, ese silencio lleno de intención, es una de las experiencias más misteriosas y necesarias del arte sonoro. Es el silencio antes del primer compás, un territorio donde la música todavía no existe, pero donde ya empieza a ser.

Desde que existe la práctica musical colectiva, ese instante previo ha tenido un sentido ritual. En las primeras capillas barrocas, cuando los músicos se reunían alrededor del maestro, no había todavía un público expectante, sino un grupo que buscaba al unísono el pulso interior de la obra. No había aplausos ni luces: solo respiración compartida. Más tarde, cuando el concierto se convirtió en espectáculo público, ese silencio se ritualizó. En el siglo XIX, Wagner escribió que “el silencio inicial debe ser tan expresivo como el acorde de Tristán”, y Mahler insistía a sus músicos en que la sinfonía empezaba antes de sonar, cuando el gesto del director aún no había descendido.

Hoy, en una sala sinfónica, ese mismo silencio tiene un valor casi ceremonial. No es mera espera: es un pacto entre el público y la orquesta, un acuerdo tácito para habitar un mismo tiempo. Algunos teatros alemanes hablan incluso del Stille der Saal, “el silencio de sala”: un fenómeno acústico y emocional que solo se produce cuando la audiencia entera ha comprendido que la música ya ha comenzado, aunque aún no se haya escuchado una sola nota.

John Cage llevó esta idea al extremo en su célebre 4’33’’ (1952), recordándonos que el silencio absoluto no existe. Siempre hay sonido: la respiración, el roce de una butaca, el zumbido eléctrico. Pero Cage no hablaba solo de física, sino de percepción: de cómo nuestra atención transforma el ruido en música. En realidad, el silencio antes del primer compás no es ausencia, sino una forma de escucha activa, el instante donde todos los protagonistas del acto musical —compositor, intérprete y oyente— se preparan para compartir un mismo tiempo mental.

En la práctica orquestal, ese silencio cumple funciones tan concretas como esenciales. Antes del primer compás, los intérpretes deben alinear mente, respiración y gesto; y esa coordinación no es automática, sino fruto de entrenamiento. Un estudio de la Universidad de Helsinki (Vuust et al., 2014) demostró que, durante los segundos previos a un ataque inicial, el cerebro de los músicos profesionales sincroniza sus ondas alfa y beta entre sí y con los movimientos del director. Es decir, la orquesta “se conecta” neurológicamente antes de emitir una sola nota. Esa sincronía invisible es lo que permite que un tutti suene como un solo cuerpo, que el primer acorde parezca surgir de un único impulso vital.

El silencio es también el espacio de la intención. El director no dirige todavía sonido, sino tiempo potencial. Su respiración, su mirada, el pequeño arco que describe la batuta en el aire, son señales que convocan la atención de cada músico. Se podría decir que la verdadera dirección comienza antes de que exista música audible: en esa coreografía de gestos mínimos donde la energía se concentra y se comparte. Claudio Abbado solía decir que “una orquesta respira antes de sonar como un animal vivo”. Esa respiración común es el auténtico compás cero. No hay partitura que la indique, pero de su calidad depende el carácter del inicio, la afinación y la energía emocional del ataque.

Un estudio del Conservatorio de Viena (Repp, 2013) mostró que la precisión en el comienzo de una obra correlaciona directamente con la coherencia respiratoria del grupo. Cuando todos respiran al unísono, los ataques son más limpios y los tiempos de reacción más homogéneos. Es una cuestión fisiológica, pero también simbólica: el aire se convierte en vínculo entre voluntades.

Para el público, ese instante también tiene un poder singular. El oyente no es un receptor pasivo, sino parte del ambiente acústico que la música habita. En esos segundos de silencio, su cerebro se prepara, ajusta su umbral de atención, calibra la sensibilidad auditiva. La neurociencia ha demostrado que, justo antes de que comience la música, el sistema límbico libera dopamina anticipatoria, el mismo neurotransmisor asociado al placer y la expectativa. Por eso el silencio previo puede ser tan emocionante como el primer acorde: en él se activa la promesa de lo que está por venir.

La tradición bandística española, tan ligada a lo comunitario, ha sabido conservar ese carácter colectivo del silencio. Cuando una banda se dispone a empezar, no lo hace porque el director marque, sino porque todos sienten que el momento ha llegado. No es solo una cuestión de compás: es de respiración compartida, de comunidad sonora. Ese tipo de silencio no se impone; se construye juntos, y por eso tiene una carga humana tan fuerte.

Quizá el compositor no escriba ese silencio en la partitura, pero lo presupone. Todo creador confía en que, antes del primer sonido, exista ese espacio donde la atención se afina. El silencio antes del primer compás es una zona de transición entre la vida ordinaria y el tiempo suspendido de la música. Es un umbral: al cruzarlo, el mundo exterior queda atrás y comienza el viaje interior de la escucha.

En ese umbral, músico y oyente son iguales. Ambos esperan. Ambos contienen la respiración. Y en esa espera se produce algo extraordinario: la promesa de la música futura se convierte, por unos segundos, en una forma pura de presencia.

Así, el silencio antes del primer compás no es un vacío, sino una densidad invisible. Es la materia con la que se construye el tiempo musical. Y quizá por eso sea uno de los momentos más verdaderos de todo el arte sonoro: porque en él, antes de que exista la melodía, ya existe la atención, la emoción y el deseo de escuchar.

La próxima vez que asistas a un concierto, no pienses en el primer sonido: escucha el silencio antes. Ahí está el verdadero inicio, ese instante donde todo puede ocurrir. Donde la música, aunque todavía no suene, ya ha empezado.